CEOs verschiedenster Branchen – ob Architektur/Ingenieurwesen/Bau (AEC), Finanzdienstleistungen, Fertigung, Personalwesen, IT oder Risikomanagement – stehen vor einem neuen Ausmaß an Chaos und Komplexität in der Geschäftswelt. Viele Jahre lang verließen sich Führungskräfte auf das Konzept von VUCA (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig), um Turbulenzen zu beschreiben und zu navigieren. Doch mittlerweile scheint selbst VUCA nicht mehr auszureichen. Ereignisse, die „nicht passieren sollten“, passieren ständig. Systeme, die als stabil galten, werden über Nacht fragil. Alle spüren den Druck.

Die 2020er-Jahre brachten beispiellose Herausforderungen: eine globale Pandemie, Zusammenbrüche von Lieferketten, geopolitische Konflikte, Klimakatastrophen und technologische Disruptionen, die die Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren, grundlegend verändert haben. Diese sich überlagernden Krisen haben selbst in den robustesten Organisationen Schwachstellen und Grenzen traditioneller Führungsansätze offengelegt.

Das traditionelle VUCA-Modell, das in den 1990er-Jahren vom US Army War College eingeführt wurde, diente über Jahrzehnte als verlässlicher Kompass – aber heute reicht es nicht mehr aus, um die Realität zu erfassen.

An dieser Stelle kommt BANI ins Spiel – Brittle (brüchig), Anxious (ängstlich), Nonlinear (nicht-linear), Incomprehensible (unbegreiflich) – ein Rahmen, der unsere heutige Welt treffender beschreibt. Entwickelt vom Zukunftsforscher Jamais Cascio, erkennt BANI an, dass unsere Systeme nicht nur volatil, sondern oft brüchig sind – sie brechen unter Druck vollständig zusammen, anstatt nur zu schwanken. Ein konstanter Zustand der Angst durchdringt alle Ebenen von Organisationen – von Mitarbeitenden bis zur Chefetage. Ursache-Wirkung-Zusammenhänge verlaufen nicht mehr linear – kleine Inputs können massive, unvorhersehbare Auswirkungen haben. Und das wohl Herausforderndste: Viele Situationen entziehen sich jeglichem Verständnis – sie sind schlicht unbegreiflich mit unseren bisherigen Denkmodellen und Analysewerkzeugen.

Vorausschauende Führungskräfte erkennen, dass das Navigieren in dieser BANI-Welt nicht nur Anpassung erfordert, sondern Transformation. Es braucht neue Fähigkeiten, andere Denkweisen und innovative Führungsansätze, die über das hinausgehen, was in einer bloß VUCA-geprägten Umgebung funktioniert hat. Die Frage ist nicht, ob Veränderung kommt – sondern ob Führungskräfte die Vision und die Resilienz haben, ihre Organisationen durch das Chaos in eine neue Form von Stabilität zu führen.

Warum BANI das neue Framework ist

VUCA hatte seine Zeit, aber das heutige Chaos braucht BANI.

Der Begriff VUCA stammt aus dem US-Militär nach dem Kalten Krieg, um eine Welt voller schneller Veränderungen und Unsicherheit zu beschreiben. Später wurde das Konzept auch von Unternehmen übernommen, um den Marktdruck des 21. Jahrhunderts einzuordnen. VUCA war ein hilfreicher Kompass für eine volatile Welt und half Führungskräften, inmitten der Unsicherheit agilere Strategien zu planen.

Heute jedoch erkennen viele Fachleute, dass VUCA die Intensität und Unvorhersehbarkeit, mit der wir konfrontiert sind, nicht mehr vollständig erfasst. Zukunftsforscher Jamais Cascio stellte schon vor 2020 fest, dass „VUCA nicht länger eine geeignete Formel ist, um der Realität zu begegnen“, weil die Welt noch chaotischer und emotional aufgeladener geworden sei. Die COVID-19-Pandemie bestätigte das – sie „wirbelte alles erneut durcheinander“ und schuf neue Instabilitätsniveaus, die sich mit VUCA nicht mehr beschreiben ließen.

Bereits 2018 stellte Cascio BANI als Framework vor, das unsere heutige Realität besser beschreibt. BANI steht für Brittle (brüchig), Anxious (ängstlich), Nonlinear (nicht-linear) und Incomprehensible (unbegreiflich). Im Gegensatz zu VUCA, das sich auf äußere Bedingungen konzentrierte, bezieht BANI auch die menschliche Reaktion auf das Chaos mit ein – die Fragilität von Systemen, die Angst in der Gesellschaft, die schwer vorhersehbare Natur von Ergebnissen und die Unverständlichkeit von Ereignissen, die sich unserem bisherigen Denken entziehen.

Lass uns die vier BANI-Elemente aufschlüsseln:

-

Brüchig meint Systeme, die stabil erscheinen, aber plötzlich und vollständig zerbrechen können – wie Lieferketten in der Pandemie oder Finanzinstitute im Jahr 2008.

-

Ängstlich beschreibt die emotionale Belastung durch ständige Unsicherheit, das Gefühl, immer in Alarmbereitschaft sein zu müssen.

-

Nicht-linear bedeutet, dass kleine Veränderungen unverhältnismäßig große, unvorhersehbare Effekte haben können, die mit klassischen Modellen nicht prognostizierbar sind.

-

Unbegreiflich erkennt an, dass manche Aspekte unserer Welt mit herkömmlichen Analysen nicht verstanden werden können – sie sind zu komplex, zu neu oder zu paradox.

Cascio und andere möchten mit BANI kein trendiges neues Akronym einführen – sie zeigen, dass alte Regeln und Annahmen nicht mehr funktionieren. Manche sehen BANI als ein Upgrade zu VUCA – ein Spiegelbild einer Welt, die noch undurchschaubarer und chaotischer geworden ist.

BANI ersetzt VUCA nicht, weil VUCA falsch war – sondern weil sich die Welt weiterentwickelt hat.

VUCA war eine lineare Extrapolation von Unsicherheiten. Es suggerierte, dass man mit größeren und stärkeren Lösungen diesen Unsicherheiten begegnen kann. Doch heute sind die Situationen nicht nur volatil – sie sind chaotisch. Ergebnisse sind nicht nur schwer vorherzusehen – sie sind oft komplett unberechenbar. Was passiert, ist nicht nur mehrdeutig – es ist teils wirklich unbegreiflich.

Wenn dir vorkommt, als würde dein bisheriges „Playbook“ nicht mehr funktionieren – du bist nicht allein. Genau deshalb hat BANI inzwischen Einzug in die Sprache der Führung gehalten.

Risiko neu denken in einer BANI-Welt

Traditionelle Risikomanagementansätze stoßen in einer BANI-Welt an ihre Grenzen. Früher konnten Organisationen potenzielle Bedrohungen identifizieren, deren Wahrscheinlichkeit und Auswirkung schätzen und entsprechende Maßnahmen entwickeln. Heute stehen wir vor sogenannten „Black Swan“-Ereignissen – seltene, aber extrem einflussreiche Geschehnisse, die sich jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung entziehen.

Die globale Vernetzung der Systeme führt dazu, dass Störungen sich ausbreiten und gegenseitig verstärken – auf eine Weise, die nicht vorhersehbar war. Klimawandel, geopolitische Instabilität, technologische Disruption und soziale Bewegungen können sich gegenseitig so beeinflussen, dass perfekte Stürme entstehen – kein Risikomodell konnte das vorhersagen.

Neue Führung für eine neue Welt

Der Wechsel von VUCA zu BANI bedeutet auch: Führung muss sich weiterentwickeln. VUCA verlangte von Führungskräften: Vision, Verständnis, Klarheit, Agilität. Diese Fähigkeiten sind weiterhin wertvoll – doch BANI verlangt noch mehr:

-

Resilienz gegenüber Brüchigkeit

-

Empathie, um mit Angst umzugehen

-

Anpassungsfähigkeit, um Nichtlinearität zu bewältigen

-

Intuition, um das Unbegreifliche zu deuten

Führungskräfte müssen sich mit Widersprüchen wohlfühlen. Sie müssen bereit sein zu experimentieren. Und sie müssen in der Lage sein, im Chaos Chancen zu erkennen.

Die BANI-Umwelt: Brüchig, ängstlich, nicht-linear, unbegreiflich

Was bedeutet eine BANI-Welt konkret für Unternehmen? Werfen wir einen genaueren Blick auf die vier Elemente – und die damit verbundenen Herausforderungen für Führungskräfte:

Jede dieser Herausforderungen betrifft auf irgendeine Weise auch deine Branche. CEOs in AEC (Architektur/Ingenieurwesen/Bau) und Fertigung sorgen sich um brüchige Lieferketten und nicht-lineare Projektrisiken. Führungskräfte in Finanzinstituten kämpfen mit ängstlichen Märkten und unbegreiflichen Technologien. HR-Leiter sehen ängstliche Mitarbeitende und benötigen nicht-lineare Karrierepfade, während Risikomanager mit brüchigen Systemen, nicht-linearer Risikoverbreitung und unüberschaubaren Datenmengen in der Risikomodellierung konfrontiert sind.

Die zentrale Erkenntnis: Die Geschäftswelt von heute ist nicht mehr nur volatil und unsicher – sie ist fragil, hektisch und oft verwirrend. Das zu erkennen ist der erste Schritt. Der nächste: herauszufinden, wie man in einer solchen Welt führt.

Vom Reagieren zur Resilienz: Ein neues Führungsdenken

Viele CEOs stecken in einem Dauerzustand des „Feuerlöschens“ – eine Krise jagt die nächste. Das ist kräftezehrend und auf Dauer nicht tragbar. Dabei wird oft auf Konzepte, Rituale und Sprache zurückgegriffen, die für eine andere Zeit gemacht wurden. Die Erwartung, dass Führung immer sofort die passende Antwort hat, führt in die Irre.

Besser: Der Wechsel vom reaktiven zum resilienten Mindset.

| Reaktives Denken | Resilientes Denken |

|---|---|

| Reagieren auf Ereignisse, nachdem sie eingetreten sind | Störungen antizipieren, bevor sie passieren |

| Erst handeln, wenn ein Problem sichtbar wird | Fähigkeit entwickeln, Schocks abzufedern |

| Stabilität als Normalzustand annehmen | Wandel als Konstante erwarten |

| Auf Effizienz optimieren | Redundanz und Flexibilität einbauen |

| Nach dem Bruch reparieren | Von Anfang an auf Ausfälle vorbereiten |

Unter dem alten VUCA-Playbook lautete der Ablauf: Etwas läuft schief – also versammelt man das Team, sucht nach Lösungen, und bringt alles zurück zur Normalität. In einer BANI-Welt geht man von Anfang an davon aus, dass etwas schiefläuft – auf seltsame, unvorhersehbare und schwer greifbare Weise – und gestaltet Organisationen so, dass sie biegsam statt zerbrechlich sind.

Wie Forbes kürzlich festhielt: In einer BANI-Welt „verlangt Brüchigkeit nach Resilienz“. Man kann nicht länger auf maximale Effizienz setzen und erwarten, dass alles reibungslos läuft. Stattdessen muss man sich auf das Scheitern als Normalfall vorbereiten. Dieser Denkwechsel hat weitreichende Folgen – etwa das bewusste Einbauen von Pufferzonen ins System. Das widerspricht vielem, was uns Industrialisierung und Performance-Management beigebracht haben – und wirkt zunächst absurd.

Ein praktisches Beispiel für Resilienz: Unternehmen in erdbebengefährdeten Regionen Kaliforniens, die Notfallpläne und flexible Betriebsabläufe etabliert hatten, kamen besser durch die Pandemie. Warum? Weil sie bereits damit gerechnet hatten, dass es zu massiven Störungen kommen könnte – auch wenn sie nicht wussten, welche genau. Sie lebten nach dem Motto von Cascio: „Man muss mit dem Unerwarteten rechnen.“

Das bedeutet oft: bewusst Raum lassen. Zum Beispiel nur 80 % der Ressourcen, Zeit oder Budgets verplanen, um schnell reagieren zu können, wenn das Ungeplante eintritt (was es definitiv tun wird).

Was das konkret bedeuten kann:

-

Regelmäßige Szenario-Übungen („Was würden wir tun, wenn X passiert?“)

-

Teams ermutigen, Schwachstellen frühzeitig zu benennen

-

Worst-Case-Szenarien nicht als „unwahrscheinlich“ abtun

Eine resiliente Führungskraft baut eine Kultur, die sagt:

„Wir können nicht alles vorhersagen – aber wir können uns auf alles vorbereiten.“

Wenn das gelingt, werfen Überraschungen euch nicht aus der Bahn. Stattdessen reagieren Teams mit Ruhe und Flexibilität, weil sie mentale Strategien zur Anpassung eingeübt haben.

Agil statt starr: Von festen Abläufen zu flexiblen Prozessen

Neben einem resilienten Mindset braucht es in der BANI-Welt auch einen kritischen Blick auf die eigenen Abläufe und Prozesse. Die zentrale Frage:

Sind eure Arbeitsweisen rigide und auf Vorhersagbarkeit ausgelegt?

Oder flexibel und agil, um mit Chaos umzugehen?

Viele etablierte Prozesse basieren auf einem relativ stabilen Umfeld – mit Jahresplanungen, fixen Organigrammen und standardisierten Abläufen, die auf Effizienz getrimmt sind. Das funktioniert gut, solange die Welt mitspielt – was, wie wir gesehen haben, immer seltener der Fall ist.

In chaotischen Zeiten gilt: Agilität schlägt Struktur.

Agile Methoden, ursprünglich aus der Softwareentwicklung, sind heute unverzichtbar im gesamten Management. Die Grundidee: schnell iterieren, häufig anpassen und auf Veränderungen reagieren, statt starr an einem Plan festzuhalten.

In der Praxis kann das heißen:

-

Von Jahresplanungen zu rollierenden Quartals- oder Monatsplänen wechseln

-

Kleine, funktionsübergreifende Teams befähigen, Entscheidungen selbst zu treffen

-

Hierarchien entlasten, indem Entscheidungswege verkürzt werden

-

Eine Kultur der Veränderung aufbauen: Wandel ist normal – kein Ausnahmefall

Beispiel aus der Praxis: In AEC oder der Fertigung kann ein plötzlicher Konstruktionswechsel oder Lieferengpass im klassischen Wasserfall-Projekt massive Verzögerungen und Kosten auslösen. Im agilen Setup hingegen wird umpriorisiert, im Team nach Lösungen gesucht – und die Störung bleibt begrenzt.

Während der Pandemie zeigten viele Firmen genau diese agile Improvisation:

-

Brennereien produzierten Desinfektionsmittel

-

Modefirmen nähten Masken

-

Restaurants stellten auf Lieferboxen und Take-away um

Diese Anpassungen standen in keinem SOP-Handbuch. Sie waren nur möglich, weil Mitarbeitende die Flexibilität und Entscheidungsvollmacht hatten, schnell zu reagieren.

Die Lehre:

Agilität schafft Anpassungsfähigkeit.

Wie ein Leadership Guide schreibt: „Agile Prinzipien ermöglichen es Teams, dringende Anforderungen über starre Prozesse zu stellen – und erhöhen so ihre Reaktionsfähigkeit.“

In einer BANI-Welt ist strukturelle Agilität kein Nice-to-have, sondern überlebenswichtig – und sollte fester Bestandteil der Routine sein, nicht nur im Notfall aktiviert werden.

Menschliche Führung: Resilienz, Empathie, Improvisation, Intuition

Interessanterweise liegen die Antworten auf BANI-Herausforderungen nicht in noch mehr Analyse oder Kontrolle – sondern in zutiefst menschlichen Eigenschaften.

Cascio und andere Thought Leader nennen sie die „Gegenmittel“ zur BANI-Welt:

Resilienz, Empathie, Improvisation und Intuition.

Wenn komplexe Dynamik klassische Modelle überfordert, braucht es den „Human Touch“ – unsere Fähigkeit zu:

-

anpassen

-

mitfühlen

-

kreativ sein

-

wahrnehmen, ohne alles zu verstehen

Resilienz bedeutet, mit dem Unerwarteten zu rechnen und nach Schocks wieder aufzustehen.

Für dich als CEO heißt das auch: persönliche Resilienz zeigen – ruhig und lösungsorientiert bleiben, damit das Team Orientierung hat.

Fördere eine Kultur, in der Fehler nicht bestraft, sondern als Lerngelegenheiten genutzt werden.

Empathie ist eine echte Superkraft – besonders, wenn Menschen ängstlich und unsicher sind.

Führungskräfte müssen zeigen, dass sie verstehen und mitfühlen – nicht nur aufs Ergebnis fokussiert sind. Das stärkt Vertrauen und Loyalität – beides unverzichtbar in stürmischen Zeiten.

Ganz praktisch: Mehr zuhören.

Nachfragen, wie es den Mitarbeitenden geht.

Ernst nehmen, was sie bewegt.

Nichtlinearität bedeutet Überraschungen – dagegen hilft Improvisation.

Führung wird zur Jazz-Session: vom Notenblatt abweichen, trotzdem Harmonie erzeugen.

Schaffe dafür einen sicheren Raum, in dem Experimentieren erlaubt ist.

Unbegreifliches entzieht sich oft jeder Logik – dann braucht es Intuition.

Intuition ist kein Raten, sondern das Bauchgefühl, gespeist aus Erfahrung.

Sie wird aktiv, wenn Daten fehlen oder uneindeutig sind.

Diese vier Eigenschaften – Resilienz, Empathie, Improvisation, Intuition – bilden ein BANI-Führungs-Toolkit.

Die gute Nachricht:

Es sind menschliche Fähigkeiten.

Sie hängen nicht vom Budget oder Technologie ab – sondern von der Art, wie man führt und mit Menschen umgeht.

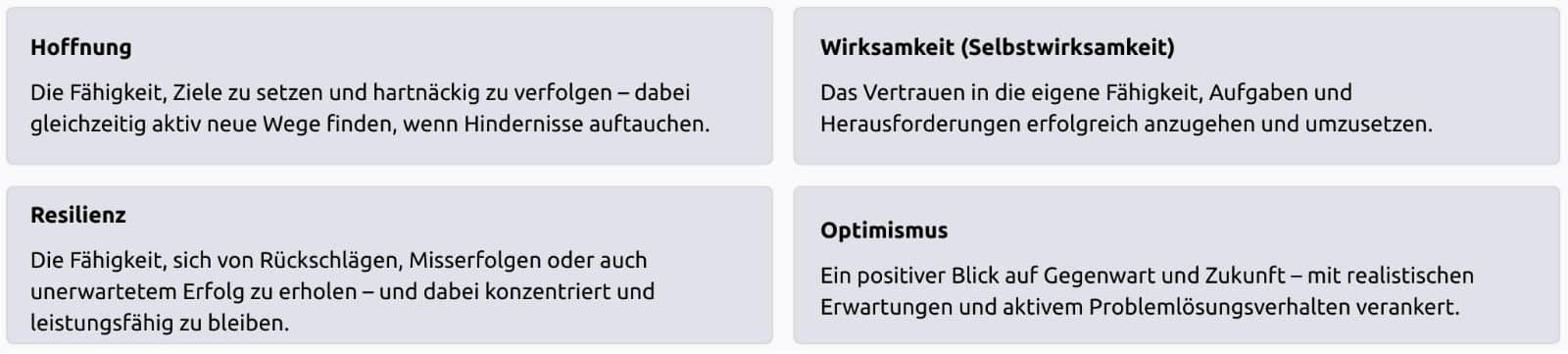

Psychologisches Kapital in einer BANI-Welt verstehen

BANI zeigt, wie volatil und unvorhersehbar das heutige Geschäftsumfeld ist – und dass Organisationen neue Fähigkeiten entwickeln müssen, um darin zu bestehen. Ein zentraler Faktor dafür ist das sogenannte Psychological Capital (PsyCap) – entwickelt von Fred Luthans und Kolleg:innen. Es beschreibt die positiven psychologischen Ressourcen von Menschen, die maßgeblich zur Anpassungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Organisationen beitragen.

Was ist Psychological Capital?

PsyCap ist eine messbare und entwickelbare Ressource – bestehend aus vier zentralen Komponenten, auch bekannt als HERO:

-

Hope (Hoffnung)

-

Efficacy (Selbstwirksamkeit)

-

Resilience (Widerstandskraft)

-

Optimism (Optimismus)

Im Gegensatz zu anderen „Kapitalarten“ (z. B. finanzielles, Humankapital oder soziales Kapital) ist PsyCap formbar und kann durch gezielte Führung und Maßnahmen gestärkt werden. Unternehmen mit hoher PsyCap in der Belegschaft sind besser in der Lage, mit Komplexität, Unsicherheit und Wandel umzugehen.

Wie PsyCap die Resilienz von Organisationen stärkt

In einer BANI-Welt ist Resilienz keine Option, sondern Überlebensvoraussetzung. PsyCap trägt dazu auf verschiedenen Ebenen bei:

-

Agilität & Anpassungsfähigkeit fördern

Mitarbeitende mit hoher PsyCap gehen aktiv mit Veränderungen um, probieren Neues aus und bleiben lösungsorientiert – statt sich von Unsicherheit blockieren zu lassen. -

Wohlbefinden stärken & Burnout vorbeugen

Hoffnung, Optimismus und Resilienz helfen, motiviert und engagiert zu bleiben – selbst unter Druck. Das reduziert Stress und schützt vor Überlastung. -

Zusammenarbeit & psychologische Sicherheit erhöhen

Teams mit hoher PsyCap unterstützen sich gegenseitig, vertrauen Führungskräften und sind offen für Feedback – auch in schwierigen Situationen. -

Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit verbessern

Menschen mit starker Selbstwirksamkeit treffen mutigere, fundiertere Entscheidungen – auch wenn Informationen unvollständig sind.

Fazit:

PsyCap hilft Organisationen, vom reaktiven Überleben ins proaktive Gestalten zu wechseln – und in einer Welt der Disruption nicht nur zu bestehen, sondern darin aufzublühen.

Praxisbeispiele: Führung mit Vision in der BANI-Welt

Einige Unternehmen haben bereits erfolgreich auf BANI-Bedingungen reagiert. Hier vier Beispiele:

Home Depot (Einzelhandel & Lieferkette)

Als globale Engpässe den Handel lahmzulegen drohten, charterte Home Depot kurzerhand ein eigenes Containerschiff, um Waren selbst einzuführen.

Diese kreative Lösung – abseits der üblichen Wege – sicherte volle Regale, während Wettbewerber warteten.

Die Botschaft an Kunden und Investoren: „Wir liefern – komme, was wolle.“

Tesla (Fertigung & Technologie)

Während des weltweiten Chipmangels schrieb Tesla kurzerhand seine Fahrzeugsoftware um, um alternative, verfügbare Chips zu nutzen.

Diese technische Flexibilität erlaubte es Tesla, weiter auszuliefern, während andere Hersteller ihre Bänder stoppten.

Elon Musks Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu gehen, machte aus der Krise einen Innovationsvorsprung.

General Motors & Ford (Industrie)

Als die Pandemie zu einem dramatischen Mangel an Beatmungsgeräten führte, stellten GM und Ford innerhalb weniger Wochen auf die Produktion medizinischer Geräte und Schutzausrüstung um.

Sie rüsteten Fertigungsstraßen um, schulten Mitarbeitende neu und bauten neue Lieferketten auf.

Ein Paradebeispiel für Empathie, Resilienz und Improvisation – mit lebensrettender Wirkung.

Microsoft (Technologie & HR)

Microsoft setzte in der Pandemie auf einen menschenzentrierten Führungsstil:

Großzügige Homeoffice-Regelungen, regelmäßige „Wellness-Tage“ und offene Kommunikation.

CEO Satya Nadella sprach immer wieder über „empathische Führung“ – und rief Führungskräfte dazu auf, die individuellen Belastungen ihrer Mitarbeitenden ernst zu nehmen.

Das Ergebnis: mehr Innovation statt weniger, weil sich Mitarbeitende psychologisch sicher fühlten.

Was all diese Beispiele zeigen:

Organisationen, die BANI bewusst begegnen, entwickeln neue Fähigkeiten, stärken Beziehungen und gehen gestärkt aus der Krise hervor.

Resilienz bedeutet nicht nur durchhalten, sondern:

-

Brüchigkeit überwinden = Stärke

-

Mit Angst umgehen = Vertrauen

-

Nichtlinearität navigieren = Beweglichkeit

-

Unbegreifliches aushalten = Weitblick

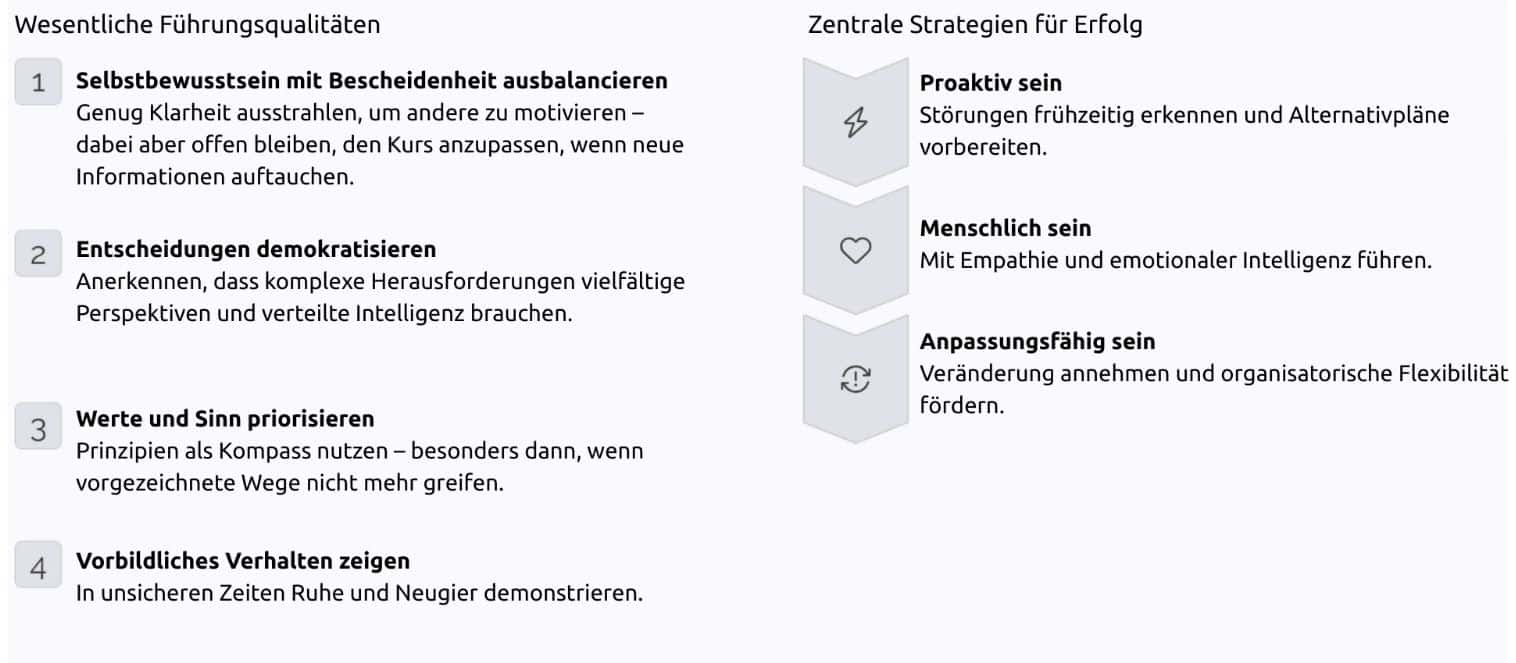

Erfolgreiche Führung in BANI-Umfeldern

Wer in der BANI-Welt bestehen will, braucht einen neuen Führungsansatz. Einige konkrete Strategien:

-

Ein BANI-Response-Team aufstellen

Mit Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen, die regelmäßig Risiken und Chancen bewerten -

Szenarien planen statt nur Forecasts machen

Nicht auf ein Szenario setzen – sondern mit mehreren möglichen Zukünften arbeiten -

Anpassungsfähigkeit messbar machen

Zum Beispiel:-

Zeit bis zur Wiederherstellung nach Störungen

-

Umsatzanteil aus Produkten, die jünger als 3 Jahre sind

-

-

Psychologische Sicherheit schaffen

Damit Mitarbeitende frühzeitig Probleme ansprechen und ungewöhnliche Ideen einbringen

Gemeinsames Verstehen fördern

Am wichtigsten: Die Fähigkeit zur kollektiven Sinnstiftung stärken – also den Austausch, um in Unsicherheit gemeinsam Bedeutung zu finden.

Das geht z. B. über:

-

Regelmäßige, abteilungsübergreifende Dialogformate

-

Verschiedene Analysemodelle kombinieren

-

Hypothesen regelmäßig an der Realität testen

Wer dem Unbegreiflichen gemeinsam Bedeutung verleiht, hat einen strategischen Vorteil.

Zum Schluss

Viel Erfolg – und denk daran:

Chaos belohnt die, die vorbereitet, mutig und flexibel sind.

Das kannst du sein. Und deine Organisation auch.

Diejenigen, die in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich sein werden, hoffen nicht auf Stabilität – sie bauen die Fähigkeit, im Wandel zu wachsen.

Glossar zentraler Begriffe

-

Agilität: Schnelle und effektive Anpassung an veränderte Umstände

-

Ambiguität (VUCA): Unklarheit über Sachverhalte oder Entwicklungen

-

Angst (BANI): Zustand von Sorge, Furcht und Überforderung durch ständige Unsicherheit

-

BANI: Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible – Rahmen für heutiges Chaos

-

Brüchigkeit: Systeme, die stabil wirken, aber unter Druck plötzlich kollabieren

-

Komplexität (VUCA): Viele miteinander verbundene Faktoren machen Vorhersage schwer

-

Empathie: Sich in andere hineinversetzen und mitfühlen können

-

Improvisation: Spontanes Handeln ohne Vorbereitung in neuen Situationen

-

Unbegreiflichkeit: Ereignisse, die so neu oder komplex sind, dass sie sich nicht einordnen lassen

-

Intuition: Erkenntnis ohne bewusste Schlussfolgerung – „Bauchgefühl“

-

Linearität: Klare Ursache-Wirkung-Beziehungen mit vorhersagbaren Ergebnissen

-

Nichtlinearität: Kleine Auslöser mit potenziell riesigen Auswirkungen

-

PsyCap: Psychologisches Kapital – Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz, Optimismus

-

Reaktives Denken: Erst handeln, wenn etwas passiert ist

-

Resilienz: Krisenfestigkeit – auch aus Rückschlägen gestärkt hervorgehen

-

Unsicherheit (VUCA): Fehlendes Wissen über zukünftige Entwicklungen

-

Volatilität (VUCA): Häufige und teils massive Veränderungen

-

VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous – Framework zur Beschreibung instabiler Bedingungen

Neugierig geworden?

Wenn Sie mehr über Führung in der BANI-Welt erfahren möchten oder konkrete Impulse für Ihr Unternehmen suchen, sprechen Sie mit Holger Heinze – Co-Autor dieses Artikels.

👉 Vereinbaren Sie einfach und unverbindlich einen Termin

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Lynda McNutt Foster (www.cortexleadershipconsulting.com) geschrieben.

... ist Partner bei der O'Donovan Consulting AG. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Fellow des Chartered Management Institute konzentriert sich auf Kundenempathie, Stakeholdermanagement, strategische Beratung und Prozessoptimierung. Seit der Gründung der ersten Beratung/Agentur 1999 arbeitet er an kundenzentrierten User Journeys, skalierenden Produkten und dem Wachstum von Unternehmen. Besonders gerne bringt er weiche Faktoren wie Kundenempathiemodelle mit konkreten Methoden wie dem Anforderungsmanagement zusammen. Er hat für das BMBF Digitalisierungseffekte und passende Kompetenzentwicklungsmethoden erforscht und ist erfahrener #newwork Coach. Er lehrt in Mannheim und Frankfurt u.a. E-Commerce und Entrepreneurship.