Das bittere Ergebnis: im Schnitt sind 25 – 40% der jährlichen Lizenzkosten verschwendet

1 · Die ignorierte Zündschnur

Lizenzmanagement wirkt auf den ersten Blick wie ein nebensächliches Verwaltungsdetail – bis eine Anwendung in die Cloud migriert werden soll oder ein Projektbudget über Nacht explodiert. Dass Software heute in Minuten bereitgestellt wird, während Verträge oft jahrelang unverändert bleiben, schafft ein Spannungsfeld, das sich in jeder Organisation ähnlich zeigt:

- Ein Team startet eine neue Cloud-Instanz für einen Proof of Concept und vergisst, sie nach Abschluss wieder abzuschalten.

- Ein anderes Team verschiebt ein Datenbank-Cluster in eine performantere Zone, ignoriert dabei aber die teurere Metrik.

- Beim Rollout waren viele Lizenzen verfügbar, sodass die „großen Lizenzen“ pauschal vergeben wurden. Nachher weiß keiner mehr, wer wirklich die teuren Lizenzen braucht und für wen die kleinen reichen würden.

Die Kosten summieren sich, die jährlichen Überprüfungen (wenn es wenigstens die gibt) decken Unstimmigkeiten auf und plötzlich wird klar, dass Lizenzmanagement kein Randthema, sondern eine Querschnittsaufgabe ist, die Technik, Fachbereich, Einkauf und Recht zusammenbringen muss.

Eine moderne IT-Landschaft beherbergt schnell mehrere Hundert Applikationen. In einer Bank sind es beispielsweise häufig weit über 400, bei diesem Volumen reicht eine einzige unbemerkte Preisstaffel, um sechsstellige Mehrkosten auszulösen. Es ist also kein Zufall, dass Lizenzmanager:innen den Ruf haben, vorsichtig bis pedantisch zu sein. Sie bewegen sich täglich auf vermintem Gelände, in dem jede technische Änderung eine juristische Nebenwirkung hat. Wenn dann klare Kommunikation und Prozesse nicht funktionieren oder gar fehlen, kann es unschön werden.

2 · Fingerpointing und keine klaren Mandate

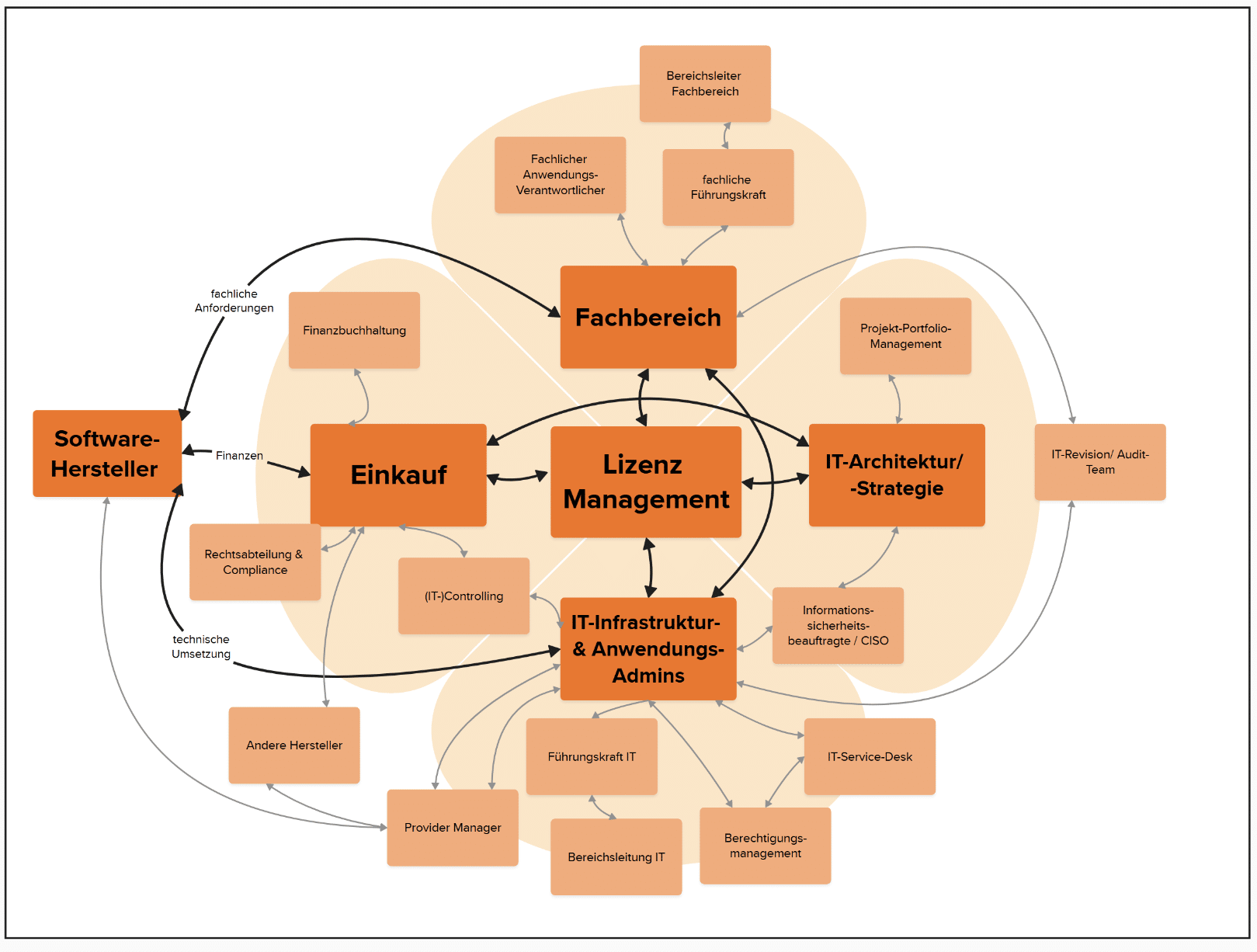

Der Konflikt liegt selten in Vertragsparagrafen oder den Kosten, sondern im Zusammenspiel der Beteiligten. Die vier (Haupt-)Akteure für Lizenzen setzen unterschiedliche Prioritäten:

- Fachbereich – will Funktionen sofort live sehen und rechnet Zeit in Releases, nicht in jährlichen Vergleichen der gekauften und tatsächlich verwendeten Lizenzen (Fachbegriff: Lizenz-True-Ups).

- IT-Architektur/-Strategie – denkt in Metriken und Cloud-Strategien, versteht aber nicht jeden Go-to-Market-Plan.

- Betrieb & Admins – sorgen für eine maximale Verfügbarkeit und Arbeitsfähigkeit aller User. Hinterfragen jedoch wenig, wer damit arbeitet – oder wer wann welche Lizenzen wirklich benötigt.

- Einkauf – misst Erfolg an Rabatten und muss Budgetbegrenzungen umsetzen, braucht dafür jedoch solide Verbrauchswerte.

Zwischen diesen Polen steht das Lizenzmanagement. Hier wird oft die gebündelte Verantwortung und Entscheidungsmacht (und -Pflicht) für alles rund um Lizenzen gesehen. Jedoch kann diese Rolle die Lizenzen gar nicht allein verantworten, sie kann sie maximal koordinieren. Also ist Lizenzmanagement mit der gängigen Interpretation der falsche Begriff und es sollte eher Lizenzkoordination heißen. Wenn das Lizenzmanagement dann klarstellt, dass die Verantwortung nicht alleine getragen wird, erntet es ungläubige Blicke und die Frage „Ja, und was macht ihr dann, wenn ihr nichts zu den Lizenzen entscheidet und dafür verantwortlich seid?!?? Ihr seid doch das LizenzMANAGEMENT!“

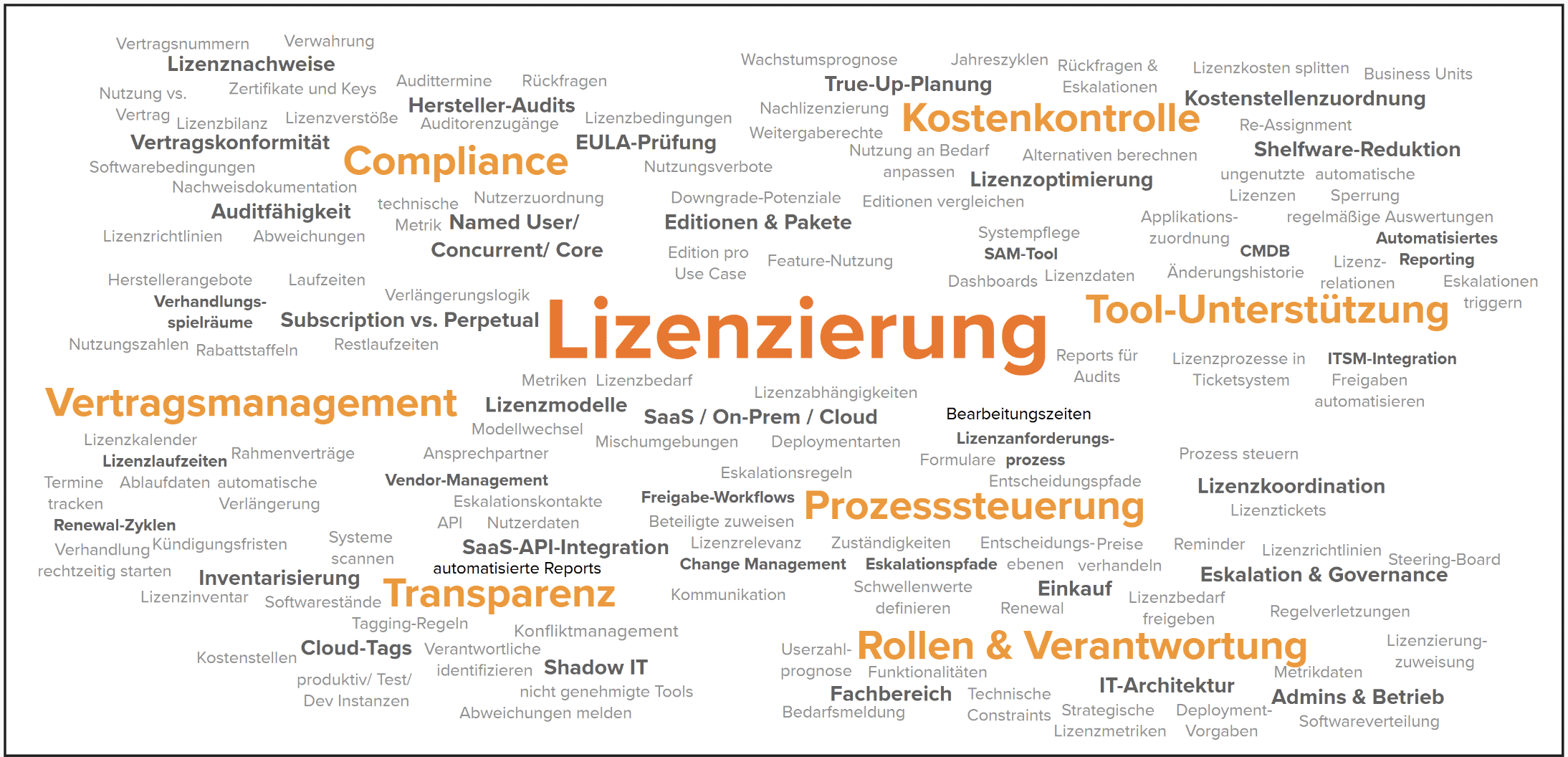

Nach einigem hin und her entsteht der klassische Schuldkreislauf: Wer muss jetzt den Bedarf für das nächste Halbjahr definieren? Wer muss die komplexe Entscheidung zu den teuren SaaS Editionen treffen? Wer muss die ungenutzten Nutzerkonten rechtzeitig sperren? Und wer trägt die Verantwortung, wenn eine Hochrechnung unweigerlich daneben liegt und deshalb zu viele oder zu wenige Lizenzen am Lager liegen? Und so weiter und so fort… Hier mal eine Sammlung der Themenfelder, die in der interdisziplinären Aufgabe der perfekten Lizensierung alle berücksichtigt, aktuell gehalten und gesteuert gehören:

Die Lösung, all diese Themen zu beachten, liegt darin, Verantwortung dort anzusiedeln, wo sie inhaltlich hingehört. Denn versucht man alle Aufgaben einem „Lizenzmanager“ aufzubürden, wird dieser zur Feuerwehr mit nur einem Eimer, der ständig mehrere Brände gleichzeitig löscht und nie präventiv arbeitet. Erst wenn Fachbereich, Architektur/Strategie, IT-Betrieb und Einkauf ein gemeinsames Bild der Lizenzsituation haben, verwandelt sich das Störgeräusch in einen orchestrierten Löschtrupp, der alle Brände schnell und effizient löscht.

3 · Drei Kernelemente des Lizenzmanagement

Eine robuste Steuerung von Lizenzen ist möglich, dazu sind jedoch drei Elemente zu realisieren, bevor an Spielereien wie neuen (KI-)Tools gedacht werden kann. Die drei Elemente, die sich in der Praxis bewährt haben, sind:

Rollenklarheit und Eskalationsrechte

Statt ausführlicher RACI-Tabellen genügt ein knappes, aber dafür klares Mandat. Das kann je Unternehmung unterschiedlich sein, muss jedoch von allen akzeptiert und gelebt werden. Hier eine Aufteilung, die unserer Erfahrung nach meist sinnvoll ist:

Bedarf definiert der Fachbereich, allgemeine Lizenz-Metrik und

-Strategie verantwortet die IT-Architektur/-Strategie, Preise verhandelt der Einkauf, der IT-Betrieb liefert Nutzungsdaten. Das Lizenzmanagement koordiniert und unterstützt die Prozesse. Dabei hat es das Recht, Projekte zu stoppen, falls Informationen fehlen.

Diese Eskalationsbefugnis des Lizenzmanagement sorgt dafür, dass niemand den Prozess aussitzt. Wenn eine Rolle selbst nicht in der Lage ist, das Mandat auszuüben, muss diese Rolle Unterstützung einfordern. Also z.B.

- „Hi Lizenzmanagement, wir als Fachbereich sehen uns nicht in der Lage die Bedarfe zu definieren, erkläre uns doch bitte mal das neue Lizenzmodell des Anbieters“.

- „Hallo Fachbereich, im System können wir Admins nicht genau sehen, ob User aktiv sind oder nicht. Bitte prüfe die folgende Auswertung, ob sich das mit den Usern aus fachlicher Sicht deckt“.

- „Hey Admins, bei der strategischen Entscheidung tun wir uns in der IT-Architektur schwer, weil wir die relevanten Cloud-Komponenten nicht kennen. Könnt ihr uns die benennen liefern und erklären?“

Das Lizenzmanagement hat hier verblüffende Ähnlichkeiten zu einem Scrum-Master. Es sorgt dafür, dass die relevanten Personen miteinander reden und dass den erwünschten Ergebnissen nichts im Weg steht. Es wird gegebenenfalls moderierend eingegriffen, jedoch keine Entscheidungen getroffen.

Transparente Datenquellen

Um das Expertenwissen einzelner Rollen zu unterstützen, ist für eine heutzutage so umfassende IT-Landschaft eine (teil-)automatisierte Datenerfassung und Analyse unverzichtbar. Endlose Excel-Listen, die manuell mit Bedarfen der Fachbereiche und den IST-Ständen der Admins befüllt werden, rauben wertvolle Zeit und Nerven. In der Vergangenheit haben sie mit den einfacheren On-Prem-Lizenzen schon schlecht funktioniert und sind jetzt mit der volatileren und komplexeren Cloud endgültig unbrauchbar.

Heute werden z.B. agentenlose Scanner (Tools zur automatisierten Erfassung von IT-Assets wie installierter Software, laufender Dienste oder Konfigurationen) benötigt, die die On-Prem-Software abdecken. Kombiniert man diese Daten mit Auswertungen aus der Cloud, können nahezu alle Lizenzen automatisiert erfasst werden. In der Cloud werden dazu Cloud-Tags genutzt, die frei definierbare Kennzeichnungen sind, mit denen Ressourcen wie virtuelle Maschinen und Speicher in Cloud-Umgebungen strukturiert und kategorisiert werden können. Zudem können von SaaS Anwendungen über Standard-Schnittstellen Lizenzen und Benutzerdaten abgefragt werden. Mit einem einfachen Einführungs-Projekt kann so in wenigen Monaten eine Abdeckung von über 90 Prozent der Lizenzen erzielt werden. Entscheidend ist, dass alle Rollen denselben Datenpool nutzen, damit Diskussionen über Zahlen durch Diskussionen über Konsequenzen ersetzt werden. Achtung: Ein Lizenzmanagement-Tool einzukaufen ist nicht unter den ersten 50 Schritten, um ein funktionierendes Lizenzmanagement aufzubauen.

Regelkreis statt Jahresereignis

Lizenzmanagement darf kein Event bleiben, das kurz vor dem Audit oder dem Jahresende oder der Budget-Verteilung hektisch aktiviert wird. Es ist eher ein Kanban-ähnlicher Ablauf, der regelmäßig oder ereignisbezogen getriggert wird. Dann folgt er einem gleichbleibenden Schema, das alle beteiligten kennen und somit schnell umsetzen können:

Trigger → IST-Analyse → Bedarfsdefinition als SOLL → (gemeinsame) Planung → Beschaffung → Trigger-Definition

Der Anstoß kann von jeder der Rollen kommen, sobald ein Lizenz-relevantes Ereignis, also ein Trigger, eintritt. Ereignisse können verschiedenste sein: Hersteller (wie es Microsoft gerne macht) ändert Lizenzstrukturen, Cloud Migration von Applikationen, Erweiterung der fachlichen Anforderungen, erreichen der nächsten Rollout-Phase einer Software, Ablauf eines Lizenzvertrags, Überschreitung von Volumen der User/ Datenmenge/ Instanzen/ Umgebungen, Anpassung der IT-Strategie, Einführung einer neuen Software und noch vieles mehr…

Sobald einer dieser Trigger eintritt, muss der Kreislauf gestartet werden. Nur so lassen sich Fachbereich und Technik mit den Vertragsbedingungen synchron halten.

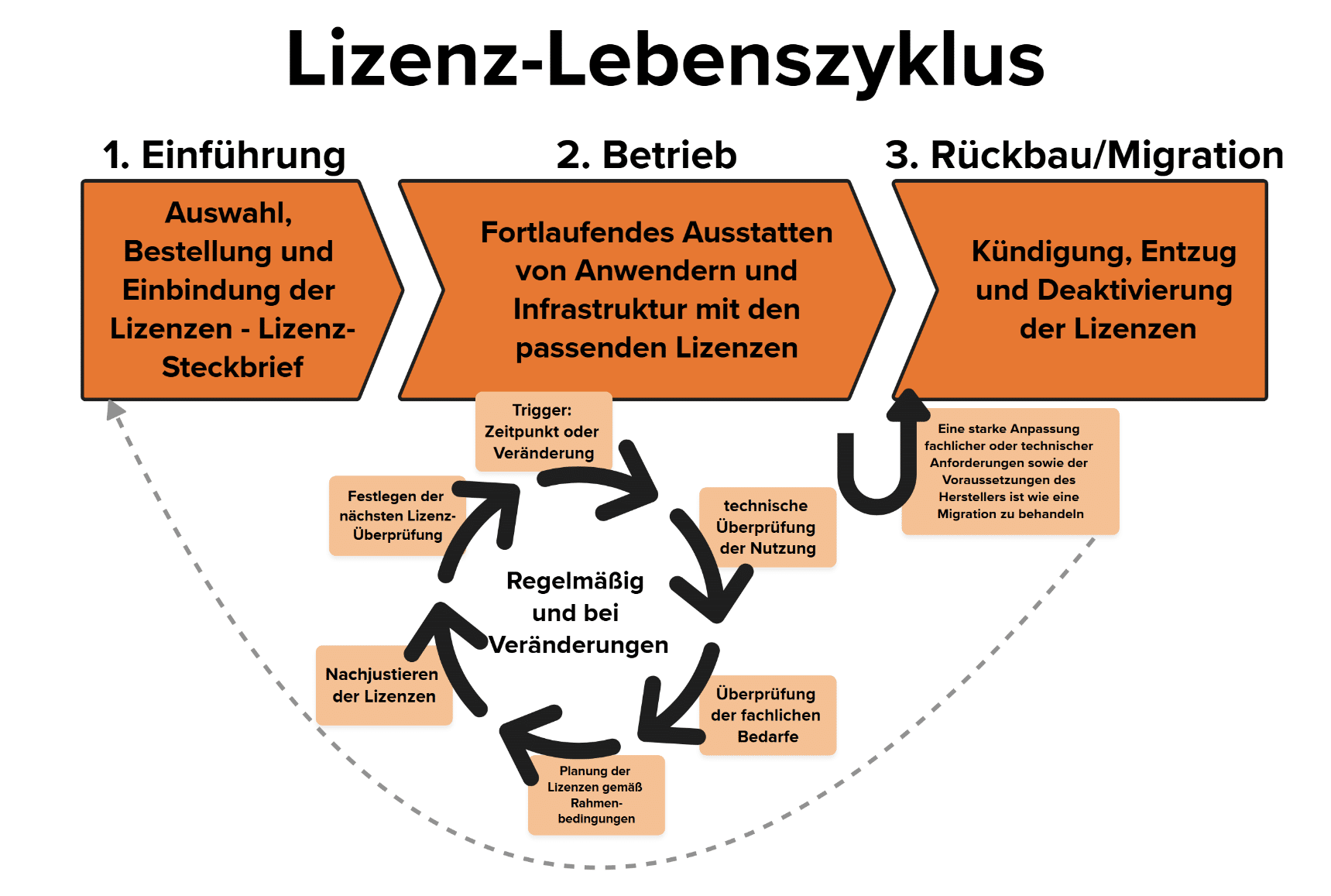

Abgesehen vom laufenden Betrieb gilt es auch neue Projekte zu berücksichtigen. Der volle Lebenszyklus einer Software und deren Lizenzen zeigt das folgende Schaubild:

Ein Projekt für eine neue Software startet erst, wenn ein „Lizenz-Steckbrief“ als zwingende Voraussetzung vorliegt. Das stößt zwar meist auf Unmut und Widerstand, weil das Projekt dadurch mehr Aufwand hat. Wenn es akzeptiert und umgesetzt ist, profitiert jedes Projekt auf lange Sicht daraus. Es erspart Verschiebungen vom Go-Live, zusätzliche Kosten oder hektische Management-Entscheidungen. Wird sich zu spät mit den Lizenzen beschäftigt, ist im schlimmsten Fall nachher die Software fertig, jedoch noch keine Lizenzvereinbarung unterschrieben. Besonders bei komplexen SaaS Verträgen kann es zu massiven Verzögerungen kommen. Daher ist es wichtig Widerstände gegen eine frühe Lizenzklärung mit einer angemessenen Change-Begleitung abzumildern.

Nach der Einführung einer Software inkl. Lizenz, startet die Phase des Betriebs. Neben den technischen Lebenserhaltungsmaßnahmen muss auch der Lizenzhaushalt regelmäßig bzw. permanent überwacht und angepasst werden. Ändern sich die fachlichen oder technischen Anforderungen gravierend, ist diese Anpassung insgesamt als Migration zu betrachten. Also Rückbau der alten (Lizenz-)Strukturen und Aufbau der neuen Lizenzen – damit auch ein neuer Lizenzsteckbrief.

Jetzt sind die Rollen und Eskalationsrechte klar, es herrscht Transparenz durch Daten und ein Regelkreislauf ist etabliert.

4 Neben den 4 Hauptakteuren müssen noch weitere Beteiligte „eingefangen“ werden

Wären es nur Fachbereich, IT-Admins, Einkauf und IT-Architektur/-Strategie, wäre das Lizenzmanagement bei weitem nicht so komplex. Jedoch haben meist weitere Rollen ihre Finger im Spiel, die überwiegend im Dunstkreis der vier Hauptakteure unterwegs sind:

Bei manchen Akteuren stellt sich die berechtigte Frage, warum sie denn relevant für das Lizenzmanagement sind. Da gibt es doch eigentlich kaum Berührungspunkte. Stimmt – jedoch sind es oft die Feinheiten, die am Ende für abweichende Zielsetzungen oder Prioritäten sorgen und so Vorhaben mit Lizenzbezug verzögern oder gar drohen es scheitern zu lassen. Hier einige Beispiele aus der Praxis:

Finanzbuchhaltung:

- Die Lizenzen sollen das Budget nicht belasten. Daher hat die Bereichsleiterin die Idee, dass die Lizenzen doch aktiviert und somit abgeschrieben werden können. Die Finanzbuchhaltung äußert Zweifel, versucht es jedoch. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses wird festgestellt, dass die Lizenzen nicht aktivierbar sind à Das Projekt-Budget ist geplatzt.

Rechtsabteilung & Compliance:

- Die Rechtsabteilung weist darauf hin, dass die geplanten Lizenzen ggf. nicht ausreichen, um die regulatorischen Anforderungen der Branche (z.B. Bank oder kritische Infrastruktur) zu erfüllen. Das Projekt bittet die Rechtsabteilung, dies zu prüfen. Nach 3 Monaten fragt das Projekt nach dem Ergebnis der Prüfung. Das Ergebnis der Prüfung liegen seit 2 Monaten und 3 Wochen vor und lautet „da brauchen wir externe Beratung“. Die externe Beratung muss noch beauftragt werden und es gibt momentan andere Prioritäten à Es folgt eine mehrmonatige Verzögerung des Projekts mit vielen Eskalationsrunden, die die Projektressourcen belasten und das Image des Projekts schädigen.

IT-Controlling:

- Das Controlling möchte eine Kostenverrechnung für IT-Kosten inkl. Lizenzen einführen. Dafür wird ein komplexes Modell entwickelt und aufwändig eingeführt. Am Ende steht in irgendeiner Liste, welcher Bereich welche IT-Kosten verursacht. Eine entsprechend konkrete Steuerung für Budget und Kostenverantwortung wird nicht etabliert à Es ist einsehbar, welche Lizenzen voll oder anteilig ein Fachbereich nutzt, diese Informationen werden jedoch nicht mehrwertstiftend eingesetzt.

Projekt-Portfolio-Management:

- Mehrere Projekte planen mit demselben Softwarehersteller zusammenzuarbeiten, um Individualsoftware erstellen zu lassen. Dabei sind Lizenzvolumen ein wichtiger Kostenpunkt. Jedoch erreichen beide Projekte jeweils nicht den Schwellwert für die höheren Rabattstufen. Hätten beide Projekte gemeinsam Lizenzen verhandelt, wären die Lizenzkosten 15% geringer gewesen à Synergiepotentiale wurden nicht ungenutzt, die mit einer einfachen Abstimmung der Projekte hätten realisiert werden können.

Informationssicherheitsbeauftragte / CISO:

- Der Sicherheitsbeauftrage deaktiviert bei Sicherheitsalarmen aus den IT-Protokollen einzelne Benutzer, beispielsweise wenn die Zugangsdaten gehackt wurden. Die Benutzer bekommen dann einen neuen Zugang und sind arbeitsfähig. Die deaktivierten Accounts räumt jedoch keiner auf à Es sammeln sich immer mehr Accounts an, die voll-lizensiert sind und unnötige Kosten verursachen.

Service-Desk:

- Zur Einsicht, wer welche Lizenzen hat, wurde dem Service-Desk Zugriff auf die Lizenzverwaltung gegeben. Dabei wurden jedoch nicht nur lesende, sondern auch schreibende Rechte vergeben. Das ist bei einigen Fachbereichen publik geworden und nun wird der Service-Desk als Bestell-Hotline für Lizenzen missbraucht. Es kommt in der IT zu Konflikten, weil keiner weiß, warum sich die Lizenzbestände andauernd ändern und zu große Lizenzen an die falschen Personen verteilt werden à Verantwortungen können nicht umfassend getragen werden, Engpässe und Eskalationen entstehen.

Berechtigungsmanagement:

- Das Berechtigungsmanagement vergibt viele Berechtigungen basierend auf Bereichs-, Abteilungs- und Teamzugehörigkeit. Jetzt fordert ein Fachbereich, dass eine höhere Lizenz für alle User im Bereich hinterlegt wird, was 70 zusätzliche Lizenzen sind. Das setzt das Berechtigungsmanagement um. Diese Lizenzen sind jedoch teuer und daher absichtlich selektiv vergeben. Daher wird die Massenverteilung innerhalb von 2 Stunden zurückgedreht. Die Lizenzkosten berechnen sich jedoch nach der maximalen Anzahl an Lizenzen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines Jahres gleichzeitig vergeben wurden à Die 70 Lizenzen müssen für das gesamte Jahr bezahlt werden, obwohl sie nur 2 Stunden vergeben waren.

IT-Revision & Audit-Team:

- Im Rahmen einer internen Auditprüfung wird deutlich, dass unterschiedliche IT-Admins eigene Lizenz-Excels führen, um für sich eine Übersicht zu haben – die zentrale Lizenzdatenbank ist nicht aktuell. Die IT-Admins sehen die Protokollierung bei den Fachbereichen, die sehen es beim Lizenzmanagement und das wiederum fordert einen Automatismus von den IT-Admins, der jedoch 20 PT Entwicklungsaufwand bedeutet à Die Revisionsnote fällt negativ aus und keine Lösung ist in Sicht.

IT-Bereichsleitung:

- Die IT-Bereichsleitung setzt auf eine Cloud-Strategie, ohne zu prüfen, wie sich bestehende Lizenzverträge in die neue Architektur übertragen lassen à die Kompatibilität fehlt, und neue Lizenzen müssen angeschafft werden und die geplante Kostenreduktion verpufft.

- Die Bereichsleitung kündigt im 3. Jahr in Folge an, dass bei den Lizenzen gespart werden müsse. Alle Admins müssen auf die Fachbereiche zugehen und intensiv analysieren, um das letzte Bisschen an Einsparung rauszuholen. In dieser 3. Runde können über alle Systeme insgesamt 19 Lizenzen eingespart werden, die im Jahr zusammen 8.000€ einsparen à Die Aufgabenerteilung, Analyse und Dokumentation hat insgesamt 17 Personentage beansprucht, was über das doppelte an Kosten verursacht hat.

Provider Management:

- Der Provider einigt sich mit dem Providermanager weitere Testinstanzen zu etablieren, weil der Providermanager im letzten Meeting negativ angemerkt hat, dass die Tests länger dauern als geplant, weil nicht alle gleichzeitig auf die Testumgebung können. Jedoch hat der Providermanager vergessen abzustimmen, dass die Umgebung nur für 3 Monate gebraucht wird, im Vertrag steht eine Mindestabnahmedauer von 12 Monate à Die Umgebung wird in den restlichen 9 Monaten kaum genutzt und verursacht so unvorhergesehene Kosten.

Software-Hersteller:

- Für Kauflizenzen wurden seit 2 Jahren keine Wartung bezahlt, weil die Lizenzen in ein Miet-Modell umgewandelt werden sollen – der Wert der Lizenzen kann angerechnet werden. Der Hersteller lässt die Umwandlung jedoch nur für Lizenzen unter Wartung zu, somit muss die Wartung rückwirkend gezahlt werden oder der Rabatt fällt weg à Das Projekt-Budget ist geplatzt

Andere/alternative Software-Hersteller:

- Ein anderer Hersteller für eine alternative Software unterbreitet der Geschäftsführung beim Business Lunch ein Angebot, dass zu gut ist, um es abzulehnen. Lediglich kleine Anpassungen sind an der neuen Software nötig. Das Management sagt zu und gibt den Auftrag zum Wechsel der Software. Im Migrationsprozess wird festgestellt, dass die kleinen Anpassungen doch größer sind als erwartet und das Lizenzmodell doch nicht passt. Anstatt der günstigen Basic Lizenzen braucht es doch die Premium Lizenzen à die sind gleich teuer wie die beim alten Hersteller. Jedoch kommen enorme Migrationskosten hinzu und der Business Case platzt.

5 · Fazit: Lizenzen kosten Geld und zu 25-40% verbrennen sie es

Lizenzmanagement wird oft als technischer Nebenkriegsschauplatz betrachtet, doch in Wahrheit ist es eine Königsdisziplin: Es verbindet Fachbereichsziele, architektonische Vorgaben, betriebliche Realität und wirtschaftliche Verantwortung. Wer klare Rollen etabliert, für Transparenz sorgt und einen kontinuierlichen Regelkreis lebt, reduziert nicht nur Kosten, sondern gewinnt Planbarkeit – und damit Vertrauen in der Geschäftsleitung, dass digitale Vorhaben nicht zum finanziellen Blindflug werden.

In der Praxis sieht es meist nicht idealtypisch aus. Studien zeigen, dass in gewachsenen Unternehmensstrukturen 25-40% der Lizenzkosten umsonst ausgegeben werden (Links: nexthink, Flexera, NPI). Daher ist das Optimieren von Lizenzen ein Einsparungspotential, das eigentlich nicht ignoriert werden kann.

6 · Der Weg zu einem funktionalen Lizenzmanagement

Es muss kein langes Projekt sein, um 60-80% der Baustellen zu überarbeiten und aufzulösen. Mit diesem Vorgehen können wir von O’Donovan Ihr funktionierendes Lizenzmanagement strukturiert und schnell aufbauen:

Phase 1: Analyse

- Bestandsaufnahme, welche Elemente eines Lizenzmanagement es schon gibt und welche fehlen

- Erfassung der bestehenden Rollen und Verantwortungsverteilung

- Wenn gewünscht: Inventur der Lizenzen

Phase 2: Lizenzmanagement Design

- Unsere Experten designen ein für Ihre Organisation passendes Lizenzmanagement

Phase 3: Rollout

- Intern oder mit externer Begleitung durch O‘Donovan

- Errichten der benötigten Rollen, Besetzung, Training der Rollenfüller

- Aktivierung der notwendigen Prozesse

- Durchspielen der wichtigsten Use Cases (neue Software, jährliches Audit, True-Up, …)

Wenn Sie Ihren Lizenzdschungel in einen gepflegten Garten verwandeln wollen, buchen Sie einen Termin. Wir zeigen, wie sich komplexe Vertragslandschaften in nachvollziehbare Kennzahlen übersetzen lassen und wie Sie künftige Audits mit Gelassenheit erwarten können – weil alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die Zahlen auf dem Tisch liegen.

Moritz Nebgen ist Senior Consultant bei der O’Donovan Consulting AG. Mit einem dualen Bachelor in Wirtschaftsinformatik und einem berufsbegleitenden Master in Business Consulting & Digital Management verfügt er über ein breites theoretisches Fundament, das er durch die Leitung und Umsetzung zahlreicher IT-Projekte in der Finanzbranche konsequent ausgebaut hat. Moritz bringt eine breite fachliche, organisatorische und technische Kompetenz mit, um kann in unterschiedlichsten Themenfeldern zu wirken. Seine Schwerpunkte liegen entlang von Identity & Access Management, Softwareeinführung, IT-Steuerung, Prozessmanagement und IT-Projektmanagement. Er versteht es, beliebig komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen, strukturiert aufzubereiten und in pragmatische, nutzerorientierte Lösungen zu überführen. So entstehen wirksame Ergebnisse mit transparenter Kommunikation beim Kunden.